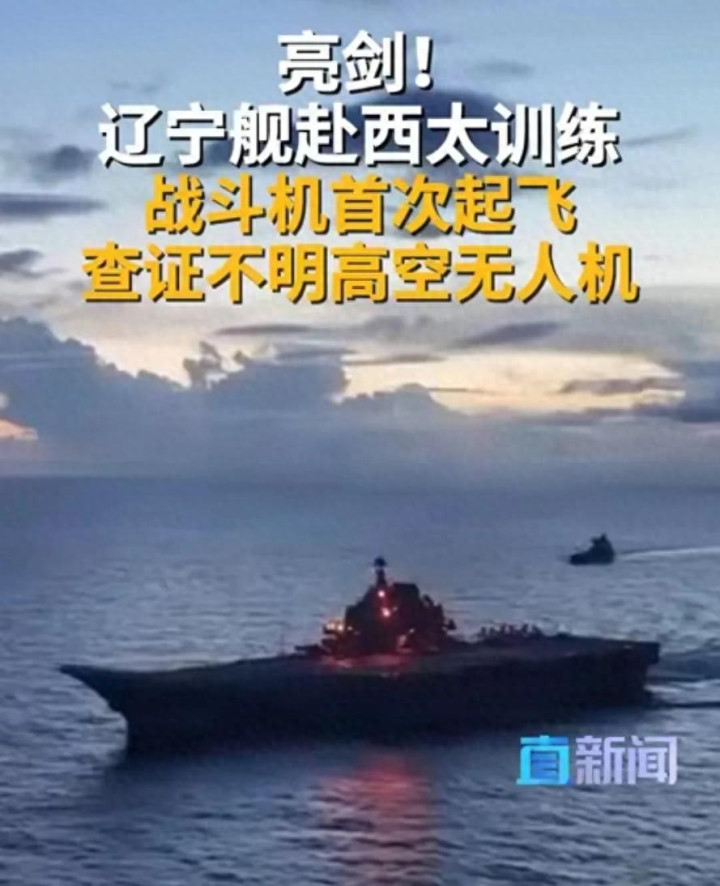

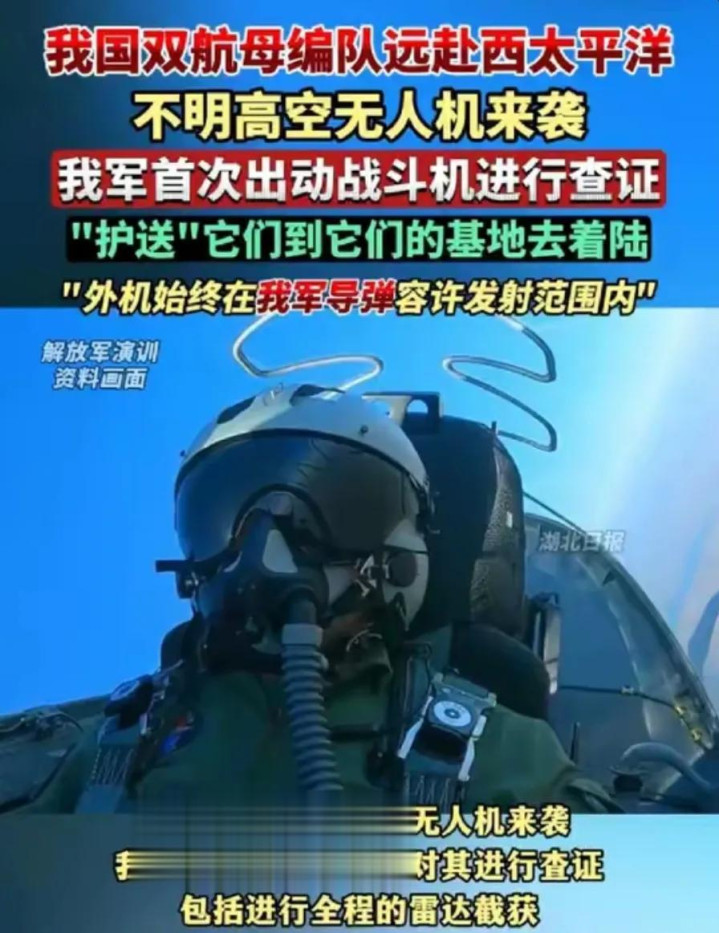

2025年6月盈配资,西太平洋某海域,海军航空兵某部邓伟和战友们突然接到编队指挥所的战斗命令。4架歼-15舰载战斗机从辽宁舰甲板呼啸升空,直奔高空一架不明无人机。

飞行员们在起飞前已通过实时态势共享锁定了目标,他们逼近对方后,以专业动作“护航”其转向返航。画面中,歼-15战机从甲板腾空而起,首次对抵近侦察的无人机实施查证驱离,飞行员无线电中那句“无人机的位置,一直在我们导弹的容许发射范围之内”。

“霹雳-12导弹随时待发,但未开火。”歼15的巡航高度直接匹配17000米。这意味着什么?

常规防空炮火根本够不到。那种高度,连风暴都无法干扰。

可歼15就是飞得上去。

过去在敏感海域,海军只能被动感知目标动向,如今却能主动出击,用实战动作宣示:“别人能去的地方,我们也能去!”

盈配资

盈配资

过去,中国海军在远海总显得有些捉襟见肘,遭遇挑衅时应对手段也相对有限。然而,这一次,故事完全不同。这是中国海军的双航母战斗群首次驶入西太平洋腹地,甚至前出至关岛以东,那片传统上被视为“第二岛链”核心的区域。

这不仅仅是数字上的增加,更是战略部署从无到有的质变。想象一下,辽宁舰和山东舰两艘庞然大物,伴随着万吨级的055大驱、052D型驱逐舰以及悄然伴行的核潜艇,构成了一个完整、强大的远洋作战体系。这个庞大舰队的存在本身,就是对远海“场”的直接构建,它宣告着:我们来了,而且是带着全套装备来的。

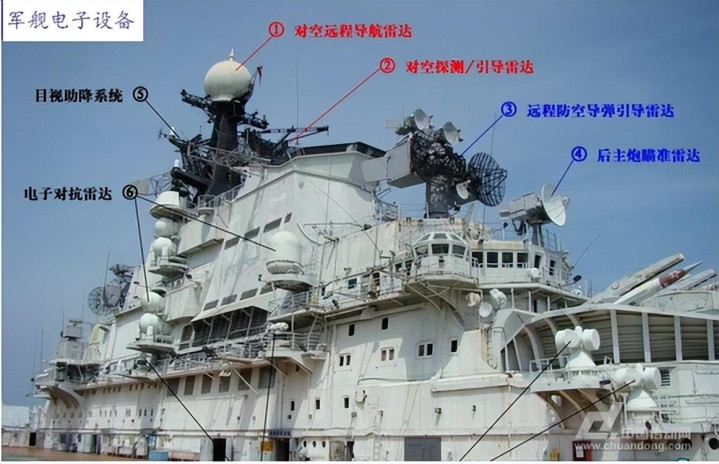

更令人惊叹的是其感知能力。那架试图靠近的无人机,可是搭载了先进隐身涂层,自以为能隐匿行踪。

但在辽宁舰编队的多层感知系统面前,尤其是那颗以相控阵雷达为核心的“眼睛”,它几乎是第一时间就被锁定,全程都在我们的“监视”之下。这无异于一次实战性的检验,不仅打破了某些国家长期以来关于“技术代差”的傲慢判断,更证明了中国海军已经有能力看透那些自以为“看不见”的威胁。

拥有了“场”的物质基础,接下来是如何运用它。面对不请自来的无人机,解放军的选择是教科书式的“控场”。编队指挥中心没有通过无线电发出警告,而是直接命令四架挂载实弹的歼-15战机紧急升空。

这是真正的“不废话美学”。歼-15抵达目标空域后,立刻对无人机形成包夹之势。他们全程开启火控雷达盈配资,死死地“咬住”目标,将其置于“可打击”的状态。

不仅如此,飞行员们还采取了一种极其具有压迫性的战术——“压迫式护送”。他们不是简单的伴飞,而是贴近目标飞行,卡住其航向,强制将其向反方向“押送”。

整个过程,战机与地面指挥中心都保持无线电静默,没有一句口头警告,却释放出远超言语的强大信号:你已经被掌控,如果你不主动离开,后果自负。这种高强度、低风险的“控场”方式,其核心意图并非制造武装冲突,而是明确告诉对方:你已无路可退,请“知难而退”。

这次事件最大的战略意义,在于它对冷战时期构筑的“岛链”概念,进行了彻底的“破场”。当中国的航母战斗群,在第二岛链的核心地带——关岛以东海域进行常态化演训时,那些原本旨在围堵中国的所谓战略屏障,已然名存实亡。

曾经让某些人引以为傲的“岛链封锁”策略,如今更像是一个历史遗留的地理名词,其战略效用已被一次又一次的远海实践所消解。

这种突破不仅仅是物理层面的。十年前,中国海军在远海遭遇挑衅,往往处于被动接招的局面。但如今,从这次对隐身无人机的强势拦截,到055型大驱远赴某国东海岸附近进行实弹演习,以回应其在南海的“自由航行”行动,我们看到了解放军战术姿态的根本转变,从“被动应对”全面转向“主动控场”。这背后,是军事实力大幅跃升带来的底气,也是一种更自信、更果断的国家意志投射。

这起事件的公开,最初是通过央视的纪录片或报道。它犹如一颗石子投入平静水面,激起了民间舆论的巨大波澜。网友们的反应,可谓精彩纷呈。从一开始的惊讶,迅速转变为一种带着戏谑又充满自豪的调侃。

有人戏称这是“送快递上门”,寓意着将侦察机“送回老家”。有人称之为“猎杀时刻”,展现了对中国海军实力的绝对自信。更有甚者直接将其解读为中国海军玩起了“偷家流战术”,寓指直接威胁对手的核心区。这些生动而贴切的比喻,无声地映射出民众对国家军事力量强大,能有效维护自身利益的普遍认同。

此次西太平洋的无人机对峙,不过是冰山一角。它清晰地勾勒出中国海军正在构建和重塑的这个“场”:一个能够自主感知、自主行动、且能有效威慑远海潜在威胁的“场”。这不仅是一次军事技术的验证,更是一次战略意志的坚定展现。

随着未来如福建舰这类搭载电磁弹射、舰载无人机等新技术的装备陆续入列,中国海军“构场”、“控场”、“破场”的能力还将得到空前强化,这不仅会进一步改变西太平洋的战略平衡,更将深刻影响未来全球海权的定义和地缘政治的互动规则。一场新的海权大幕,正在太平洋深处缓缓拉开。

信息来源

澎湃新闻《画面公开!辽宁舰、山东舰编队远赴西太盈配资,战斗机首次起飞查证无人机》

优速配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。